公開日:2024年01月06日

新年早々大きな災害のニュースが伝わってきています。

これを「他人事」ではなく「マンション全体で取り組む」好機と捉えることが重要です。今一度防災に対する取り組みを管理組合で話し合いましょう。

管理組合として具体的な「耐震工事」の検討や災害時のライフラインの確保手段を確認・シュミレーションするだけではなく、住民の「防災意識」を高めることが重要となります。

目次

マンションの防災・地震対策は、まず最初に何をすればよいの?

まずは住んでいるマンションの現状を把握することから始めましょう。特に建物が地震に対してどれくらい耐震性があるのかを知ることは、対策をたてる第一歩であると同時に、不安を和らげるひとつの手段になります。

まずは住んでいるマンションの現状を把握することから始めましょう。特に建物が地震に対してどれくらい耐震性があるのかを知ることは、対策をたてる第一歩であると同時に、不安を和らげるひとつの手段になります。

一般的にマンションの「耐震基準」には、1981年6月を境にして「旧基準」と「新基準」に分かれます。1978年の宮城県沖地震を受けて制定された「新基準」には、震度6〜7程度の地震でも「倒壊しない強度」と「旧基準」にはなかった基準が設けられており、より強化された構造が求められています。

一般的にマンションの「耐震基準」には、1981年6月を境にして「旧基準」と「新基準」に分かれます。1978年の宮城県沖地震を受けて制定された「新基準」には、震度6〜7程度の地震でも「倒壊しない強度」と「旧基準」にはなかった基準が設けられており、より強化された構造が求められています。

基準を満たしているマンションにお住まいであれば、大きな地震が起きたから直ぐに避難をする必要はありませんし、移動するよりも安全は確保されるでしょう。

現実に東日本大震災が起きた際、約9割のマンションでは大きな被害がなかったというデータもあります。しかし旧基準で施工されたマンションや、立地が地域的に注意が必要なエリアでは、組合全体で「耐震補強工事」の検討も必要となります。

マンション居住者個人でできる「防災」はどのようなことがあるの?

マンションでも一戸建てでも、「防災」への取り組みは基本的には変わりません。

個人で取り組めることとしては次の点が挙げられます。

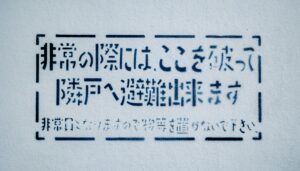

1.非常階段や非常口の確認

2.非常用品の備蓄

3.家具転倒防止の対策

4.避難訓練や消防訓練への積極的な参加

5.被災時の情報共有の確認(平時より近隣住民とのコミュニケーションをとる)

特に近隣住民との情報共有は、マンション住まいの防災対策の中では重要なポイントだと思います。

堅牢なマンションであればあるほどプライバシーが確保される反面、近隣からの情報は入りにくくなる傾向がありますし、ライフライン(特に水道設備)の不具合などは階下とのトラブルに発展しかねません。

堅牢なマンションであればあるほどプライバシーが確保される反面、近隣からの情報は入りにくくなる傾向がありますし、ライフライン(特に水道設備)の不具合などは階下とのトラブルに発展しかねません。

平時より、住人同士のコミュニケーションや「ルールづくり」に取り組むことがひとつのポイントとなります。

管理組合で取り組むべきこととは?

管理組合の役割として最も大切な点は、住民一人ひとりに「防災意識を持たせる」ことと、「身を守るためのノウハウを共有する」ことです。

そのためにまず取り組みたいことは、それぞれのマンション合った「防災マニュアル」を作ることをおすすめします。

制作には、東日本大震災の教訓を生かした仙台市の「マニュアル作成の手引」が大変参考になります。

制作には、東日本大震災の教訓を生かした仙台市の「マニュアル作成の手引」が大変参考になります。

https://www.city.sendai.jp/mansion/kurashi/machi/sumai/bunjo/bosai/manual.html 仙台市WEBサイトより転載

避難計画を立てたり、マンション全体での非常用品の備蓄計画などを盛り込んだマニュアルにして、それを住民全体で共有することが、住民の防災意識向上につながるだけではなく、具体的な「防災」につながることとなります。

次に建物の定期的な点検・保守が挙げられます。点検は災害時の危険を最小限に留めるだけではなく、点検の状況をレポートして住民と共有することが、防災に対するさらなる意識向上に繋がります。

もっと知りタイム

マンション全体の「防災力」をあげるために

災害に強いマンションを目指すためにいくつかの具体策をあげます。

①防災訓練:作成した防災マニュアルに基づいた防災訓練を定期的に実施しましょう。マンションの避難経路の確認やAEDの使い方だけではなく、同時に地域の消防署や防災コンサルタントのセミナーを開催することもおすすめします。

②耐震基準の確認と検査:マンションの仕様の確認だけではなく、専門家による点検やアドバイスを受けることが重要です。

③地震保険の加入検討:一般の火災保険では地震や地震げ原因で起きた火災は補償の対象になりません。共有部は管理組合、専有部は区分所有者がそれぞれ地震保険に加入する必要があります。

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム