公開日:2024年02月12日

多くの住民が満足し、費用対効果の高い大規模修繕工事をするためには、どのように進めていけばよいのでしょうか?

修繕工事後の資産価値の維持向上に大きく影響する工事ですので、その役割や責任が管理組合には大きく求められます。

専門家や工事業者と上手く連携をするための組織作りや関係先との連携方法から、今の時代に合った修繕工事を考えます。

目次

大規模修繕工事、どれくらい前から準備をしてどのように進めるの?

大規模修繕工事に取り組むにあたり、最初に取り組むべき事としては「組織作り」になるでしょう。

規模にもよりますが、マンションにとってはやはり大きな予算もかかる重要なイベントであることを踏まえ、この組織づくりが工事の成否を決める土台でありポイントとなります。

具体的には、住民の承認を得る形で「大規模修繕工事委員会」を立ち上げます。この組織発足の周知徹底が「重要な取り組み」が始まることへの住民全員の共通認識となると同時に「意識付け」になります。組織立ち上げは2〜1年半前くらいが妥当ではないでしょうか。

具体的には、住民の承認を得る形で「大規模修繕工事委員会」を立ち上げます。この組織発足の周知徹底が「重要な取り組み」が始まることへの住民全員の共通認識となると同時に「意識付け」になります。組織立ち上げは2〜1年半前くらいが妥当ではないでしょうか。

次に、この委員会がどのような役割を持ち、権限を有しているのかを明確にしておくことも重要な点です。

それに伴って「委員会」が工事を企画をして発注するまでのプロセスには、強力なリーダーシップが求められることとなります。専門家(アドバイザー)の意見を活用しながら技術・専門的な情報を収集し、予算との兼ね合いを考慮して、業者選定から発注まで総合的に判断する重要な役割となります。

「委員会」が具体的に「いつ」「何を」するのか、その意思決定や情報開示の方法をしっかりと決めておき、工事に関する住民の疑問や意見に対してしっかりと説明できるように準備をします。

「責任施工方式」と「設計監理方式」はどんな違いがあるの?

管理組合としての組織(体制)作りと同時に重要な取り組みに、業者への発注方式の決定があります。

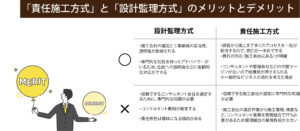

主に「責任施工方式」と「設計監理方式」の2つの形態があります。どちらにもメリット・デメリットがあり、組合で話し合い決定する必要があります。

主に「責任施工方式」と「設計監理方式」の2つの形態があります。どちらにもメリット・デメリットがあり、組合で話し合い決定する必要があります。

「責任施工方式」とは、企画・設計から工事までを一貫して施工会社に発注する方式です。

「設計監理方式」とは、建築士の所属するコンサルティング会社(設計事務所や管理会社など)に建物調査診断や工事設計・監理を委託する方式です。「監理」という聞き慣れない言葉がありますが、工事が仕様通り、適切に行われているかを確認・管理することをいいます。

「設計監理方式」とは、建築士の所属するコンサルティング会社(設計事務所や管理会社など)に建物調査診断や工事設計・監理を委託する方式です。「監理」という聞き慣れない言葉がありますが、工事が仕様通り、適切に行われているかを確認・管理することをいいます。

工事内容の優先順位はどうやってつけるの?

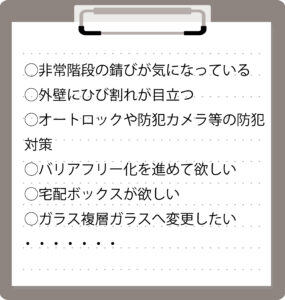

アンケートや要望書などを使い、住民からの希望を聞き、できればそれをリスト化しオープンな形で一度机上に上げてみるのもよいかもしれません。

アンケートや要望書などを使い、住民からの希望を聞き、できればそれをリスト化しオープンな形で一度机上に上げてみるのもよいかもしれません。

たとえば住民目線で「修繕工事で取り組んで欲しいコト」のリスト化をすると、住環境に直結するような以下のような要望が出てくるかも知れません。

たとえば住民目線で「修繕工事で取り組んで欲しいコト」のリスト化をすると、住環境に直結するような以下のような要望が出てくるかも知れません。

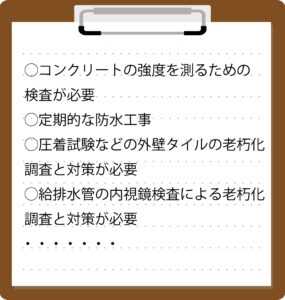

また、コンサルタントや管理会社からは、プロとしての観点で以下のアドバイスがでるでしょう。

また、コンサルタントや管理会社からは、プロとしての観点で以下のアドバイスがでるでしょう。

このような、素人では分からない建物の老朽化の状況に対応した修繕工事が提案されると思いますが、修繕工事の大きな目的としては「新築時の状態に近づける」ことと、「時代に合わせてバージョンアップする」ことの2つの面がありますので、予算の中でバランスを取りながら優先順位をつけることが「修繕委員会」の重要な役割となります。

このような、素人では分からない建物の老朽化の状況に対応した修繕工事が提案されると思いますが、修繕工事の大きな目的としては「新築時の状態に近づける」ことと、「時代に合わせてバージョンアップする」ことの2つの面がありますので、予算の中でバランスを取りながら優先順位をつけることが「修繕委員会」の重要な役割となります。

もっと知りタイム

修繕工事の成否には管理組合の「力」の差が出る

昨今のマンションではプライバシーを重視する傾向が強いため、普段からのコミュニケーションが少なく、円滑な組合活動も難しい状況です。

しかしコスパがよく、効果的な修繕工事を実現するためには、住民全体の「コミュ力」と「参画意識」をどうやって上げるかが大きなポイントとなります。

ひとつのやり方として、「ITの力」を使う方法もあるでしょう。ITと言っても大げさなものではなく、組合と住民のコミュニケーションツールとして、LINEやメールボックスを活用することで、開かれた管理組合運営ができます。

また防災訓練やイベントの開催を管理組合が積極的に行うことで、普段からのコミュニケーションが推進されるため、修繕委員会の活動もやりやすくなり、住民のコンセンサスも取りやすくなるでしょう。

修繕工事の取り組み時は、管理組合が「バージョンアップ」するいいタイミングかも知れません。

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム